そもそも何が起こっていて、何が原因なのか?

そして、原油戦争における影響とその解決策は?

1連のニュースを1つずつ解説していきます。

1.原油についての基本をおさらい

各国の争いごとの話の前に一度原油についておさらいしましょう。

① 原油の種類

原油と一言で言っても様々な種類があり、その中には「指標原油」と呼ばれるものがあります。

①WTI(ウエスト・テキサスインターミディエエート)原油

②北海ブレンド原油

③ドバイ原油

生産される地域により取引の際の指標となる原油が違い、

①のWTI原油は北米での取引の指標、

②の北海ブレンド原油は欧州での取引の指標、

③のドバイ原油はアジアの取引の指標となります。

なぜ指標原油と呼ばれるものが出来たのかと言うと、原油は生産される地域によりいろいろな性質を持っており、

取引のベンチマークとするためにこの指標原油が誕生しました。

この3つの中で一番重要な指標原油はWTI原油です。

これは世界有数の品質と、実際の産油量の100倍以上もの量が先物で取引されていることが所以です。

ちなみに、WTI原油と北海ブレンド原油は先物市場での取引量が多いので価格決定の透明性が高いのですが、

ドバイ原油については相対取引によるスポット取引(取引の度に都度契約)という形態のため、価格決定の透明性は高くありません。

ただ取引の形態が違えど結局は実需を反映した価格になっているはずなので、アジアでの原油取引の重要な指標となっています。

② 各国の原油/石油にいての基礎データ

主にサウジアラビア・ロシア・(アメリカ・メキシコ)で様々話し合いがされていますが、それぞれの国の石油にまつわる状況を理解していないと、それぞれの国の思惑も理解しにくいので一度整理してみましょう。

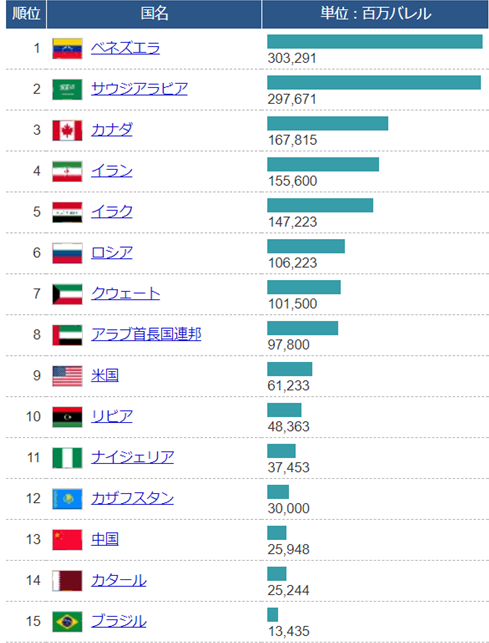

1.原油埋蔵量

原油埋蔵量と次に紹介する原油生産量については過去記事でも紹介しているので、そこから引用しています。

こちら↓は2018年の原油埋蔵量ランキングで、ランキングはTOP15を抜粋しています。

南米のベネズエラが1位というのがちょっと意外ですが、中東・ロシア・北米などイメージ通りの地域が上位にランクインしていますね。

出典:GLOBAL NOTE グローバルノート - 国際統計データ専門サイト

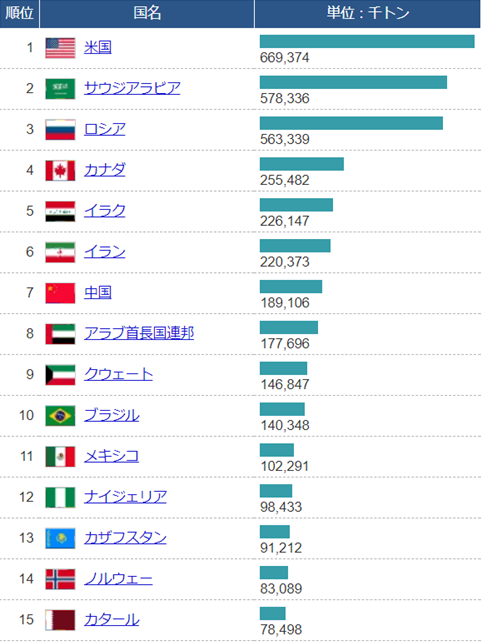

2.原油生産量

こちらも2018年のランキングで、TOP15を抜粋しています。

引用元サイトの統計上の都合で原油埋蔵量のオイルシェールが含まれていないため、原油生産量ではアメリカが世界1位となっています。

いかにオイルシェールが既存の産油国にとって脅威かが見て取れますね。

3.石油消費量

原油は石油製品に精製されたのちに消費されますので、こちらは原油ではなく石油消費量のランキングとなります。

同じくTOP15を抜粋しています。

サウジアラビア・ロシア・アメリカは原油埋蔵量/産油量も石油消費量も多いので、原油安だと採掘コスト割れや財政の歳入に響く一方、国民には石油製品が安くなるメリットがありますね。

メキシコも埋蔵量はそこまで多くありませんが(世界19位)、原油産油量・石油消費量は上位にランクインしています。

③ 原油が与える財政への影響

各国で原油産油量や埋蔵量が違うので、もちろん生産できる量には物理的限界があります。

またもう少し違う視点で見てみると、採掘する環境や財政状況も様々なので採掘コストや原油価格が国の財政に与える影響の大きさも違います。

ここではお金の面で原油についてみてみましょう。

1.原油価格の採算ライン

ロシアは森林を伐採して開拓し、極寒の中での採掘となります。

アメリカ(シェールオイルの場合)は技術の発達があったとはいえ、オイルシェールからの採掘は工数もコストもかかります。

※オイルシェールから採掘するシェールオイルについては、1-2-1章でもリンクを貼った以下記事でも解説しています。

採掘コストの高い順に並べると、

アメリカ(シェールオイル)

↓

ロシア

↓

サウジアラビア

となります。

所説ありますが採算ラインは以下と言われています。

・アメリカ(シェールオイル):50ドル程度

・ロシア:40~50ドル程度

・サウジアラビア:10ドル台

2.財政への影響

各国の歳入に占める原油収入の割合が違うので、同じ量を生産していても原油価格によって歳入が増減します。

財政に占める原油収入の割合が大きい順位並べると、

サウジアラビア

↓

ロシア

↓

アメリカ

となります。

具体的には以下となります。

・アメリカ:具体的な数値は不明

・ロシア:50%

・サウジアラビア:88%

※上記は2013年の数値で現在サウジの原油からの歳入割合は6割程度まで減っています。

また、国家予算策定の際に想定している原油価格も各国でばらつきがあり、

アメリカはこれまた不明ですが、採算ラインを考えると50ドル以上、

ロシアは40ドル程度、サウジアラビアは80ドルとかなり強気な予算編成をしています。

特にサウジアラビアは公共サービスの大部分を原油収入に依存しているので、

他国より想定している(公共サービス維持に必要な)原油価格と大きな差が生まれています。

2.原油戦争とは実際に何が起こっているのか?

それでは前段が長くなってしまいましたが、本題に入りましょう。

まずは今起こっていること、原油戦争について時系列でおさらいします。

① 3/6(金) OPECプラスで協調減産の合意が出来ず

サウジアラビアの「原油価格を維持したい」という思惑と、ロシアの「北米のシェールオイル業者にシェアを奪われたくない」、という思惑が交錯し協調減産の合意に至りませんでした。

サウジアラビアからすれば、歳入に占める原油収入の割合が大きいので当然です。

過去に協調減産の枠を超えて自主的に追加減産をしていたほどなので。

※自主的な減産は闇増産対策でもあります

ロシアは協調減産でシェールオイルにシェアを奪われ続けてきたので、ロシアもすんなりYesとは言えなかったでしょう。

また一説によると、プーチン大統領は旧ソ連のKGB出身なのでアメリカに対しての敵対心は人一倍あったとも言われています。

※KGB:旧ソ連の諜報機関・秘密警察

② 3/8(日) サウジアラビアが4月から増産する旨を発表

まさかの展開、サウジアラビアが減産から一転増産宣言しました。

ちょっと理解が。。。

サウジ怒ってる?笑

ただでさえコロナの影響で経済減速

↓

原油需要減

↓

原油安

メキシコ国旗ペソ安(の一因)

なのに、ペソ円4円台あるかもなぁ

サンデーダウもこのニュースにしっかりと反応していました。

サンデーダウ⇨-474pt

先週もこのくらい下げていたので、明朝の急激な円高に要注意ですね

#fx #サンデーダウ #ウィークエンドダウ #円高 #リスクオフ

③ 3/9(月) ニュースを受けて急激な原油安/ドル安に

サンデーダウのすでに不吉な値になっていましたが、予想通り大きく窓を開けて(ドル円の下窓)スタートしました。

そして、東京時間が終わるころには、、

今日の相場はどうなっているのか。。

・ドル円 ➡️急に101円台

・日経225 ➡️予想通り20,000円割れ

・WTI原油 ➡️一時30ドル割れ

・米国10年債➡️0.4%割れ

焦り過ぎて誤字のツイートもしてました😅

超少額でトレードしつつ一旦退避します😑

④ 4/10(金) OPECプラスで協調減産の方向性で合意

あまり動きの無かったところは飛ばしますがこの日、OPECプラスで協調減産の合意が取れました。

ただOPECの加盟国ではないものの、産油量の多いメキシコが協調減産に難色を示しました。

メキシコはただでさえ新大統領のオブラドール氏の悪影響で経済が混乱している中、歳入の3割以上を占める原油の減産となるとさらに歳入が減ることになりますので。

⑤ 4/13(月) 目標水準を下げる形でメキシコも含め最終合意

当初予定していた日量1,000万バレルから970万バレルに減産幅を下げて合意しました。

これは難色を示していたメキシコに配慮した形となります。

これで減産規模は原油の需要は供給量全体の1割と大規模なものとなりました。

とはいえ、新型コロナウイルスの影響で日量2,000万~3,000万バレルの需要がなくなっているので、供給過多の状況であることには変わりありません。

3.サウジアラビアとロシアの思惑

ここでサウジアラビアとロシアの立場を整理してみましょう。

以下の記述はあくまでサウジ⇔ロシアを比較しての表現です。

・原油の採掘コストが安く、原油価格における採算ラインが低い

・財政の歳入に占める原油収入割合が大きい

・以前から闇増産に対して、協調減産枠に追加で自主的に減産

※闇増産とは取り決めた産油量を守らず増産すること。

・原油の採掘コストが高く、原油における採算ラインが高い

・財政に占める原油収入の割合が小さい

・減産をすると北米のシェールオイル業者にシェアを奪われる

つまり、

サウジアラビアは正常な原油価格維持のために減産したい、

ロシアは市場シェアを奪われないよう減産したくない、むしろ増産したい。

このようにサウジとロシアでは取り巻く環境が真反対となっているため、3/6(金)の会談では合意に至りませんでした。

今回サウジアラビアが増産という原油戦争の引き金を引いた理由は、

ロシアを再度交渉の場につかせるために持久戦を仕掛けたという見方が一般的です。

ただ、1点同じ思惑もあります。

それはシェールオイル業者の存在です。

減産しても北米のシェールオイル業者がその分増産してしまうので、

・原油価格が下がる

→OPEC、特にサウジは良く思わない

・市場のシェアを奪われる

→OEPCと特にロシアは良く思わない

と、シェールオイル業者に対しての共通の懸念はあったので、今回の原油戦争は北米特に世界産油量第一位のアメリカを交渉の場に引きずり出すことが目的ではないか?

という説も出てきたほどでした。

また違う説によると、サウジとロシアはハナからアメリカの減産には期待しておらず、シェールオイル業者を破綻に追い込むことが目的だったともいわれています。

ただ、仮にシェールオイル業者が破綻して破産法が適用されれば、債権者を守るために逆に生産能力をフル稼働で収入を得ようとする動きが考えられるので、

「破綻 = 生産減 = 原油価格持ち直し」という方程式はすぐには成り立たなそうです。

4.アメリカとメキシコの対応

今回主役はサウジアラビアとロシアでしたが、アメリカは協調減産に加わっていないですよね?

介入してサウジとロシアの間を取り持つ役割は果たしていましたが。

また、メキシコが協調減産に反対した理由は本当に歳入減の懸念だけだったのでしょうか?

それぞれ、わき役(アメリカはわき役ではないかもですが、、)を見ていきましょう。

① アメリカは減産できない

アメリカはタイトル通り減産できないので、今回減産はしていません。

反トラスト法(トラスト関連の法の総称)があるためです。

そのためトランプ大統領も具体的な減産方法については明言していません。

何か戦略備蓄など間接的な方法で実質減産とするかもしれませんが。

※4/14(火)にアメリカによるシェールオイルの生産減のニュースが流れてきました。

減産という言葉は使われずあくまで生産減、つまり意図的に生産を減らしたのではなく、生産が減ったというニュアンスで記事が書かれています。

この記事を書いている時点ではまだ理由は不明です。

原油先物30ドル目前まで爆上がりですね👍

ちょっと生産量減の経緯が気になりますが🤔

#原油 #原油先物 #NYMEX #シェールオイル

② メキシコは実は原油安の備えをしていた

メキシコは当初は減産に反対していました。

もちろん自国の財政の状況もあるのですが、実はメキシコはオプション取引で原油安のヘッジをしていました。

そうした備えをキチンとしていたにもかかわらず、他の産油国と同様に減産を強いられたので反発していたのです反発したのです。

5.まとめ

今回サウジアラビアが口火を切る形で始まった原油戦争ですが、各国の思惑や経済/財政の状況などいろいろな要因が交錯した結果でした。

採掘コストだけみるとサウジアラビアなどの中東勢が有利ですが、財政の健全性や歳入の多様性みると実は北米の方が有利だったりと。

原油価格が以前の水準に戻るには、経済の回復つまりは新型コロナウイルスの終息という抜本的な問題を解決しないと難しいですが、減産である程度は回復するかもしれません、が全然回復してないですね。。。

ちなみに私はCFDで原油を取引してみることにしたので、皆さんも今これだけ原油が注目されていて良い機会なのでぜひ挑戦してみては如何でしょうか?

もちろんまずは最低限の勉強をすることが前提ですが。

コチラにも原油関連の記事を書いているので覗いていってもらえればと思います!

※最後にコチラ↓のバナーをクリックして応援して頂けると嬉しいです!